草冠に鳥と書いて蔦!読み方から意味・名前での使われ方まで総特集

今回は、ずっと続けてきた木へんの漢字から離れて、草かんむりの漢字を見ていこうと思います。

草かんむりにしたのは、木へんとあまりに離れ過ぎちゃうのはどうかなと思いまして、植物に関連する部首を選択したわけです。

そんな中で、第一号の漢字を何にしようか考えているところで、昔の音楽「学生時代」(蔦の絡まるチャペルで〜…始まる歌詞です!)を聞いていたところ、その中に、「草かんむりに鳥」の文字があるじゃないかと気がついたんですよ。

記事の内容については、「木へんに〜」でと同様にしていきます。

即ち、草かんむりに鳥と書いて蔦の、意味・読み方から名前での使い方までを突っ込んで調べてみたいと思います。

さあ、ご一緒に見に行きましょう。

草かんむりに鳥で蔦!漢字の読み方や全体像をまずはチェック

最初に、蔦の意味と読み方を明確にしましょう。

橙の読み方と意味

蔦

画数 :14画

音訓:チョウ(日本語だけ)つた

意味

木の名。他の植物に寄生するヤドリギ類の総称。つる性の常緑低木。ヤドリギ。寄生木。

日本語だけの意味

つた。他のものにからみついて垂れ下がるつる性植物の総称。

参考:上級漢和辞典 漢字源 学研

紹介したとおり、「蔦」の音読みは「チョウ」、訓読みは「つた」です。

この訓読みの「つた」は、日本語だけのモノなんです!

意味はヤドリギ類(ヤドリギ科とオオバヤドリギ科)の総称です。

カシワ・ニレ・ヤナギ・ナシなどに寄生する槲寄生(コクキセイ)、クワやブナなどに寄生する桑寄生(ソウキセイ)などがあります。

日本語だけの意味の中につる性植物の総称があります。

特に、ブドウ科ツタ属のつる性植物ナツヅタのことを指すようです。

どちらの植物も、他の植物に寄生したり、からみついて垂れ下がるものですね。

広辞苑で「つた」を引いてみました。

- キヅタ・ツタウルシなど蔓性木本の総称。

- ブドウ科の落葉蔓性木本。中国・日本に産する。ナツヅタ。地錦。漢名、常春藤。

- ツタの葉にかたどった文様や紋所。紋所には蔦・鬼蔦・中陰蔦・結むすび蔦などがある。蔦の葉。

広辞苑には、日本の辞書ですから当然ですが、「ヤドリギ」に関しての説明はありません。

1,2ともつる性の植物を言っており、後者は漢字源でも出ていたナツヅタのことですね。

ナツヅタは、茎に吸盤を有する巻ひげがあって他物にからむんですね。

紅葉が美しいので、塀・壁などに這わせるそうです。

その他に、蔦の葉をかたどった「紋様」「紋所」がありますね。

上記の意味でも、「つた」は日本語だけの意味なんです。

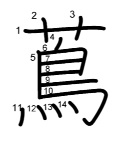

次は、蔦の書き順です。

草かんむりと鳥の書き順そのままです!間違える要素はないですね。

草かんむりは、先に横棒を引きます。

鳥も、最初にチョン(4)を打つことさえ知っていれば、間違えることはないと思いますよ。

不安な方は、上記の書き順をよく見て覚えちゃいましょね。

もっと詳しく知ろう!蔦の漢字としての由来や成り立ち

蔦の漢字としての由来と成り立ちを知っておきましょう。

蔦の由来

巻きひげの吸盤で、他の植物・岩・壁に「つたって(伝って)」伸びていくことから「つた」になりました。

これ、古語動詞「つたふ(伝)」から出た語なんですよ~!

江戸前期の語源書『和句解』に載っています。

そのような性質から、上述したように、建物の外壁を覆わせて装飾として利用されたりします。

甲子園球場が、その代表格となりますね。

甲子園球場の他にも、次の場所でツタのからまる施設を見ることが出来ますよ!

- 農試公園ツインキャップ(札幌市西区)

- 立教大学池袋キャンパス本館校舎 (豊島区)

- 倉敷アイビースクエア(倉敷市)

蔦の漢字の成り立ち

蔦の字源です。

蔦=「鳥(とり)」+「艸(くさ)」(形声)

形声※

漢字の六書(リクショ)の一つ。発音を表す文字と、意味を表す文字とを組み合わせて、新しい文字を作る方法。

鳥が木に宿るように、他の木に宿る(寄生する)植物、即ち、ヤドリギを示しています。

そういう訳で、「鳥」が入ってるんですね。

蔦に似た漢字

この「蔦」を探すのに、「草冠に烏(からす)」で探してる人がいました。

草冠に烏 ってなんて読むのでしょうか? アホやもんで読めませんm(_ _)m

引用 yahoo!知恵袋

どうやら、「鳥(とり)」を勘違いして「烏(からす)」だと思ったんですね。

もう一つ、こんな探し方をしている人もいました。

草冠の下にまだれがあり、その下に鳥?のような字が入る漢字の読み方が、分かる方いたら読み方を教えてください。

引用 yahoo!知恵袋

「まだれ」と「鳥」のような字が入る漢字…?それは…「薦」を探している人でした。

この「薦」に関しては、「くさかんむりに鹿のような鳥のような」と表現している方もいらっしゃいました。

まだありますよ。

「草冠に島」です。

しかし、この漢字はありませんな!鳥を島と見間違えたのでしょうか?

※草冠に〇で構成される漢字の記事の中で紹介しています。

蔦ってどんな植物?

蔦は、どんな植物なのでしょうか。その花言葉と、形態・生態を見ていきましょう。

花言葉

蔦の花言葉ですが「永遠の愛」、「結婚」の2つです。

この「永遠」という言葉は、非常に強い生命力で枯れにくいツタの特徴から来たものと考えられます。

そして、家の壁などにしっかりとくっつく性質から男女の結びつきにつながり、「愛」や「結婚」が出てきたのでしょう。

花は目立たたないようですが、このような花言葉が生まれたんですね。

結婚祝いに送りたい植物ですが、果たして花屋さんにおいてあるのでしょうか?

形態・生態

ツタ属植物は、アジアから北アメリカに15種が自生し、日本にはツタ(P. tricuspidata)のみが本州から九州に自生しています。

ツタは、岩壁・石垣・山林などに生えます。

ツタが被っている建物は、夏の暑い日でも、涼しげに見えます。

実際、ツタで外壁を被うことで、その葉が太陽の光を遮って反射するだけでなく、水分を蒸発させるため、建物の中は涼しくなるそうです。

上述したように、茎は、のびた先の吸盤で岩、石垣、壁、樹木などに吸着します。

その他にも、葉に出た巻きひげで周りのものに巻き付くそうです。

吸盤で吸い付くので、簡単には離れないんですね。

以上、蔦の漢字の読み方と意味、由来や成り立ち、そして、蔦とはどんな植物なのかを見てきました。

次の章では、「蔦」を名前に使う場合のポイントを述べていきましょう。

名前に使われる際のポイントは

草かんむりに鳥と書く「蔦」は、人名として使用できる漢字です!

しかし、木へんに節の櫛(下記記事を参照ください)の時と同様に、名前として使用するには、ちょっと使いづらいんでしょうか、この漢字を使った名前を捜しに行ってもヒットしないんですよ!

そこで、方針を変更して、「蔦」の入った苗字を見てみましょう!

まずは、そのものずばりの「蔦」という苗字です。これがあるんですよ!

【名字】蔦

【読み】つた

【全国順位】 6,532位

【全国人数】 およそ1,400人

参考資料 名字由来net

「蔦」さんも、ちょっと変わった苗字ですね。しかし、全国で、1,400人ほどおられます。

前回見た「櫛」さんは、たったの80人ほどでしたので、17.5倍の数がおるわけです。それでも、相当少ない数ですな!

都道府県別に見てみましょう。

| 都道府県 | 人数 |

|---|---|

| 大阪府 | およそ200人 |

| 広島県 | およそ130人 |

| 東京都 | およそ100人 |

| 北海道 | およそ100人 |

| 兵庫県 | およそ90人 |

参考資料 名字由来net

蔦に他の文字を付けた苗字はその他にもたくさんあります。

大蔦(おおつた)、岡蔦(おかじま)、笠蔦(かさじま)、梶蔦(かじつた)、亀蔦(かめつた)、川蔦(かわしま)、小蔦(こづた、こつた)、田蔦(たづた)、蔦井(つたい)、蔦市(つたいち)、蔦浦(つたうら)、蔦江(つたえ)、蔦尾(つたお)、蔦岡(つたおか)、蔦垣(つたがき)、蔦壁(つたかべ)、蔦木(つたき、ちょうき)、蔦谷(つたや、つたたに、つただに、つたに、ちょうや)・・・ まだまだあるようです。

引用 櫛がつく苗字一覧

基本的に、「つた」「づた」と読ませますが、中には、岡蔦(おかじま)、笠蔦(かさじま)のように「じま」と読ませる苗字がありますね。

その他にも、蔦谷(つたや、つたたに、つただに、つたに、ちょうや)のように、「つ」「ちょう」と読ませる場合がありました。

つくりに鳥のある漢字

漢字って、その数がいくつあるか知らないんですが、つくりに「鳥」が入っているモノをみていきます。

| 漢字 | 部首 | 音読み | 訓読み | 主な意味 |

|---|---|---|---|---|

| 蔦 | くさかんむり | チョウ | つた | つた。ブドウ科の植物。 |

| 嶋 | やまへん | トウ | しま | しま。四方が海や湖で囲まれた陸地。 |

| 嶌 | やまかんむり | トウ | しま | しま。四方が海や湖で囲まれた陸地。 |

| 樢 | きへん | チョウ | やどりぎ | やどりぎ。ヤドリギ科の常緑低木。 |

参考:「鳥」を構成に含む漢字

竹冠に鳥で「䉆(チョウ)」なんて漢字もあります(意味は「竹の名」)が、これ、環境依存文字なので、敢えて、表には載せませんでした!

他に「梟」、「鷺」、「鳳」、「鵬」等の種々あるんですが、これらは、「とりへん」の漢字なんです。

鳥が「つくり」となっている漢字は存外少ないんです。

山冠に鳥の「蔦」及び山へんに鳥の「嶋」ですが「島」の異体字でしたね。

ですから、意味などは標準字体である「島」と全く同様です。記事は以下にありますので、良かったら覗いてください。

※こちらは、鳥へんの漢字でしたが、路に鳥の鷺、弟に鳥の鵜もアップ済です。

「さぎ」と読みます。

「う」と読みます。

「サギ」と聞くと、世間を賑わせている「詐欺」とは別物ですが、同じ読みなので大迷惑ですね!

最後に

草かんむりに鳥といえば蔦ですが、この漢字について述べてきました。

最初に、蔦の読み方と意味について述べてきました。意味はヤドリギを指していましたが、日本語だけの意味では、つる性植物のナツヅタでした。

念のため、広辞苑をみてみたとことろ、つる性植物を指していることがわかりましたので、ナツヅタを話の中心に添えました!

漢字の成り立ちでは、鳥が木に宿るように、他の木に宿る(寄生する)植物を示していることには、正直、感心しましたね。

蔦を使った命名には流石に壁があり、名字について見てきましたが、以前の櫛の記事に続き、蔦さんも少数派でしたね。蔦に文字をつけた名字がたくさんあったのは驚きでした。

※気づけば草冠の漢字の記事も増えてきました

60爺

60爺

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません