10月の別名は?またもや膨大な名称の辞書・サイト調査で大忙し

さてさて、現在、月の異名を紹介した記事をシリーズ化しています。

先月までに6~9月までの4ヶ月の別名を記事にしており、今月は「10月の別名」をご紹介します。

過去に、月の異名についてまとめた記事をアップしています。

上で言った月の異名の記事では、10月の異名の別名として6つの呼称を挙げています。

今回の記事では、「6月~9月の別名」と同じように、もう一歩踏み込んで別名を捜してみました。すると、他の月と同じように、10月の別名も膨大に探し出せました。

大量の別名をご紹介しますので、ご一緒に見に行ってください!

10月の異名は

10月の別名といいますと、恐らく、10月の異名である和風月名(旧暦の月の和風の呼び名)を思い浮かべる方が多いと考えます。

ですから、別名に行く前に、まず、10月の和風月名を見てください!

10月の異名(和風月名)は?

神無月 かみなづき

その由来は次の通りです。

- 諸神が出雲大社に集まり、諸国の神々が留守になることから「神なき月」が転訛したもの。

- 「神嘗月」や「神の月」が転訛した。

参考:月の異名を一覧で確認する!それらの由来・別名・覚え方などを大特集

以前、60爺の書いた参考記事では、由来について上に挙げた二つが出ています。

10月の別名は?

それでは、10月の別名(神無月は除きます)を見ていきましょう。

9月の別名は?

次のように、とんでもない数が出てきましたね~。何と59もの別名が出てきましたよ!

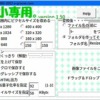

亥の月、盈春、盈旬、御忌、応鐘・應鐘、応章・應章、亥月、開冬、亥冬、神有・神在、神有月・神在月、神去月、神月、雷無月、陽、十月、陽月、神の月、元冬、頑冬、吉月、極陽、玄英、建亥月、玄冬、木葉月、小春、小春月、小六月、坤月、時雨月、始冬、始冰、拾月、首冬、上冬、小陽春、初冬、秦而、秦正、新冬、信冬、水徳、正陰月、早冬、大月、大章、大素、端冬、肇冬、鎮祭月、貞冬、天寒、凍月、名残月、初霜月、葉みな月、方冬、孟冬、立冬、良月、隆冬

参考:十月神無月(かんなづき)

いつもの月と同様、10月の別名も大量ですな。

これらの別名について、辞書等に載っているか、あるいは、由来を見つけられるか試した結果をお知らせします。

※前月と次月の別名も記事にしていますので、是非、ご覧ください。

由来あるいは「10月の異名」の裏が取れた別名

いろいろなサイトや辞書から由来と見られる内容を取得できた別名及び由来はわからなかったものの「10月の異名」との裏が取れた別名を一覧にしました。

かなりの数がありますよ!

| 別名 | 読み | 由来 |

|---|---|---|

| 亥の月 | いのつき | 旧暦の10月(現代の11月ごろ) |

| 御忌 | おいみ | 陰暦一〇月のこと。出雲地方でいう。 |

| 応鐘・應鐘 | おうしょう・こたえるかね | 陰暦10月の異称 |

| 亥月 | がいげつ | 陰暦10月の異名。亥の月(いのつき)。 |

| 開冬 | かいとう | 陰暦10月の異名。冬の始まりの月。 |

| 神有・神在 | かみあり [出雲国で] | 陰暦10月の異名。出雲地方では、反対に神が集まってくることから |

| 神有月・神在月 | かみありづき [出雲国で] | 陰暦10月の異名。出雲地方では、反対に神が集まってくることから |

| 神去月 | かみさりづき | 陰暦十月の異名。陰暦9月晦日から10月1日にかけて、八百万(やおよろず)の神々が揃って出雲大社に集まるため、各地では神が不在になるところから。 |

| 雷無月 | かみなかりづき・かみなづき | 雷がほとんどない月であることから |

| 陽月 | かみなづき・ようげつ | 陰暦十月の別の呼び名。陽月、良月とも言う。 |

| 玄英 | げんえい | 冬、または十月の異称。 |

| 建亥月 | けんがいげつ | 「建」の文字は北斗七星の柄を意味し、その柄が旧暦で亥の方位を向く為 |

| 玄冬 | げんとう | 季節の「冬」を示す言葉。 |

| 木葉月 | このはづき | 陰暦一〇月の異称。 |

| 小春 | こはる・しょうしゅん | 初冬に、穏やかで暖かい春に似た日が続くという意味 |

| 小六月 | ころくがつ | 雨風も少なく、春を思わせる暖かい日和 (ひより) の続くところからいう。 |

| 時雨月 | しぐれづき | 時雨の空模様が現れることから |

| 始冰 | しひょう | 旧暦10月の異称。 |

| 拾月 | しゅうげつ | 陰暦十月の別の呼び名。陽月、良月とも言う。 |

| 上冬 | じょうとう | 冬の最初の月になるため(陰暦では、10月から12月が「冬」) |

| 初冬 | しょとう・そとう・はつふゆ・はじめのふゆ | 冬の3ヶ月を初冬、仲冬、晩冬と分けたときの初めの1ヶ月で旧暦10月に当たる |

| 正陰月 | せいいんづき | 旧暦10月の異称 |

| 肇冬 | ちょうとう | 「肇」には「はじめ」という意味があり、冬の初めということで |

| 鎮祭月 | ちんさいげつ | 神を鎮めるための祭儀を行う月 |

| 名残月 | なごりづき | 十月の茶道における別称。風炉の名残に由来する |

| 初霜月 | はつしもづき | 霜がおりはじめるころだから |

| 葉みな月 | はみなづき | 木の葉が全て散り尽くすことから |

| 孟冬 | もうとう | 冬の始まり(旧暦で)有る事から[「三冬(さんとう)」(冬の三か月)の一つ。三冬は、孟冬(陰暦十月)・仲冬(陰暦十一月)・季冬(陰暦十二月] |

| 立冬 | りっとう | 秋が極まり冬の気配が立ち始める日 |

| 良月 | りょうげつ | 陰暦十月の別の呼び名。陽月、良月とも言う。 |

今回の10月の別名では、30の別名の裏が取れました意味にあるのが、辞書やサイト等に載っていた内容です。

ただ、前月までと比べると、裏の取れた別名の数は少なかった印象です。

由来も不明、辞書にもない別名

残念ながら、由来も不明、さらに、辞書にも載っていない別名です。

盈春(えいしゅん)、盈旬(えいしゅん)、応章・應章(おうしょう)、亥冬(がいとう)、神月(かみづき[出雲国で])、陽(かみなづき、よう)、十月(かみなづき)、神の月(かみのつき[出雲国で])、元冬(がんとう)、頑冬(がんとう)、吉月(きつげつ)、極陽(きょくよう)、小春月(こはるづき)、坤月(こんげつ)、始冬(しとう)、首冬(しゅとう)、小陽春(しょうようしゅん)、秦而(しんしょう)、秦正(しんせい)、新冬(しんとう)、信冬(しんとう)、水徳(すいとく)、早冬(そうとう)、大月(たいげつ)、大章(たいしょう)、大素(たいそ)、端冬(たんとう)、貞冬(ていとう)、天寒(てんかん)、凍月(とうげつ)、方冬(ほうとう)、隆冬(りゅうとう)

33の別名が、由来も不明、辞書にもないことがわかりました。これは、9月の別名13に比べて2.5倍もの多さでした。

亥冬(がいとう)は「亥の月」の変形、神月(かみづき[出雲国で])は神有月に酷似、神の月(かみのつき[出雲国で])も同様ですが、調べきれませんでした。

月の異名について

10月の別名を見て来ました。色々な名前がありますが、自然とつながった名称が多く、自然と寄り添って生きてきたことがうかがえます。

夏の信じられない暑さを考えると、現代人も、これらを見直す時期に来ているのではないでしょうか。

さて、10月以外の月にも、それぞれ異名がついています!異名とは、上で解説した「10月は神無月」に当たるもので、和風月名と言われる名称です。

そんな、月の異名の一覧を見てみましょう。

次の記事で、これらの各月の月の異名と別名、そして、60爺の考案した「月の異名の覚え方」などを解説しています。

先人たちがいろいろ考えてくれた、月の異名の覚え方をまとめた記事です。あなたに合った覚え方がきっと見つかります。

最後に

10月の別名をいっぱい挙げてみました!

今月も非常に多くの別名が出てきましたね!調べるのは慣れてきたせいか、短時間でやれるようになってきました。

上述したように、由来も何も全然見つからない別名は33と激増しました。

次回は、11月の別名をやりますよ。シリーズ化して、最後までやっていく予定です!

■思えば月の別名も増えたものです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません