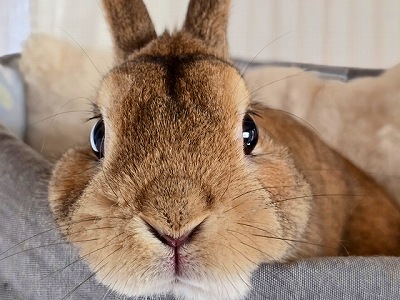

うさぎは何類かは明白!もう一歩踏み込んだ分類は随時更新されてる

「うさぎは何類?」と聞かれると、多くの人が即答できるでしょう。

しかし、もう一歩踏み込んだ分類となると、自信を持って答えられる人は少ないかもしれません。

実は、うさぎの分類はかつて議論の的となり、現在も細かい部分では更新が続いているのです。

現在では、専門的な分類体系のもとに正確な位置づけがされていますが、それでも細かい部分で新たな発見があるたびに分類が見直されることがあります。

うさぎはどのように分類され、過去にはどんな誤解があったのか?

そして、最新の研究ではどのように位置づけられているのか?

この記事では、うさぎは何類かを示した後に、うさぎの分類について、もう一歩深く掘り下げてみます。

その分類がどうなっているかを、ご一緒に最後まで見て参りましょう。

うさぎは何類

それでは、うさぎは何類なのか明らかにします。

うさぎは哺乳類です。

この結果は、ほとんどの皆さんがご存知かと思います。

そうです。次の記事にもありますが、哺乳類は「乳で子どもを育てる種類」です。

さらに、この記事にある脊椎動物の分類を見ていったときに、うさぎは、哺乳類の特徴である次の3点を満たしているからです。

- 肺呼吸

- 恒温動物

- 胎生

うさぎは、産まれてから死ぬまで、ずっと肺呼吸です。

次に、体温ですが、うさぎは38度5分〜40度くらいの体温を一定に保っています。

この体温は、犬や猫の体温と比べると若干、高い傾向にあるようです。

最後に、うさぎは、子を親の体の中である程度育て、その後、親と同じ形で産みます。

うさぎの子どもは、生まれた時から目が開き、体毛が生えているという発育が進んだ状態で生まれてきます。

脊椎動物を分類する3つのポイントをすべて満たしているので、うさぎは「哺乳類」に分類されるのです。

分類に一歩踏み込む

これで記事を終わると、「誰でも知ってることを言って終わり?」という疑問と共に、呆れられてしまって見向きをされなくなるので、もう一歩踏み込んでみましょう。

「うさぎ 何類」でGoogle検索すると、やはり、「哺乳類」の先を見ている記事が散見されます。

ウィキペディアで「うさぎ」の分類を見てみると、哺乳綱兎形目に分類されています。

別名は「兎目」、「ウサギ目」です。

この「兎形目」はLagomorphaというのですが、古代ギリシャ語で「ウサギ型」を意味する語に由来しているんですって。

なお、「重歯類」という言葉を使用しているサイトがあるんですが、ウイキペディア「兎形目」の分類に、「哺乳綱」と「兎形目」の間に「巨目」「上目」「大目」「中目」があって、「中目」を「重歯類」と呼ぶようです。

動物の分類は、生物学の発展とともに変化してきました。

DNA解析の進歩によって、従来の分類が見直されるケースも少なくありません。

うさぎは見た目や習性が他の動物と似ていることから、過去には、ネズミやモルモットと同じ「哺乳綱齧歯(げっし)目」の仲間と考えられていました。

しかし、うさぎの上の門歯(前歯)がげっし目と違い前後に二重にあることがわかり、「兎形目」に分けられたそうです。

うさぎの雑学

最後に、ウサギの雑学を3つほど。

- うさぎの盲点はほぼない

- うさぎは歯が一生伸び続ける

- うさぎが食糞する理由

酒席などで披露して、自慢しちゃいましょう。

うさぎの盲点はほぼない

うさぎの目は頭の左右に大きく離れてついており、視野がほぼ360度あります。

そのため、前後左右を同時に見渡すことができ、天敵の接近をいち早く察知できます。

特に後方の視野が広いため、背後からの攻撃にも素早く対応可能です。

死角は真後ろの9度の範囲と口元のわずかなスペースのみ。

このため、口の近くにパッとおやつを出しても、すぐに認識できないことがあります。

うさぎは歯が一生伸び続ける

うさぎの歯は一生伸び続ける「常生歯」という特徴を持っています。

特に前歯(門歯)は、1年間で約12cmも伸びるとされており、普段の食事や木をかじることで適切な長さに保たれます。

もし硬いものを噛まないと、歯が伸びすぎて口が閉じなくなり、食事ができなくなる危険も。

そのため、飼いうさぎには固めの牧草や野菜中心の食生活にし、自然に歯を削る環境を作ることが大切です。

但し、固い物を齧らせる為に固いカジリ木は、切歯が折れたりすることがあるので止めた方がいいようです。

うさぎが食糞する理由

草食動物のうさぎですが、実は自分の排泄物(盲腸便)を食べる習性があります。

これは「食糞」と呼ばれ、栄養の再吸収のために欠かせない行動です。

盲腸で発酵された食べ物は、一度排泄されるものの、ビタミンB群やタンパク質が豊富に含まれており、再び食べることで栄養を最大限に活用できます。

うさぎが自分の便を食べるのは、決して異常な行動ではなく、健康維持に欠かせない大切な習性なのです。

※うさぎの数え方は、ちょっと変わっています。

⇒ 兎の数え方は「羽」?クイズでは有名だが実態はそう簡単ではないよ

最後に

うさぎは哺乳類のウサギ目(重歯目)ウサギ科に分類されます。

かつては齧歯類(ネズミやリスの仲間)とされていましたが、奥歯の構造や上顎の前歯が二重になっている特徴(重歯)が決定的な違いとなり、現在では別のグループとされています。

さらに、ウサギ科の中にはノウサギ属やアナウサギ属など複数の属が存在し、DNA解析の進歩により細かな分類が随時見直されています。

うさぎの分類は科学の発展とともに細かく更新されており、今後も新たな発見があるかもしれません。

最新の研究をもとに、うさぎの分類を正しく理解することが重要です。

■追記:何類をテーマに記事をいくつか書いています。

参考

うさぎの「目」を徹底解説!|うさぎとの暮らし大百科

うさぎは食糞するって本当?|うさぎとの暮らし大百科

うさぎの歯について|ミ・サ・キ・動物病院

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません