漢数字の旧字の一覧を作ろうと思ったが…代わりに大字の一覧をご提供

数字にはさまざまな表記があり、漢字にも、普段使われる漢数字(例:一、二、三)というものがあります。

漢字には、旧字体と呼ばれる、現代の漢字が定められる以前に使われていた古い字体もあり、「この漢数字にも旧字があるのか? 」との疑問をもとに一覧を作ろうと試みました。

しかし、調べていくうちに、漢数字に関しては旧字よりもむしろ「大字(だいじ)」と呼ばれる表記が重要視されていることに気づきました。

これらは特定の目的のために生まれた数字表記であり、一般的な漢数字とは異なる使われ方をしています。

本記事では、漢数字の旧字の一覧を作る予定だったものの、その代わりに大字の一覧をまとめることにしました。

大字というものの背景にある考えや、どのような場面でこの表記が重要になるのかを探っていきます。

どうか最後まで、ご一緒にお付き合いください。

漢数字の大字の一覧

冒頭でも述べたのですが、漢数字の旧字の一覧をさくせいしようとしたのですが、なんと、旧字は存在しないことがわかりました。

一、二、三……、九、十まで旧字は存在しないのです。

そこで、異体字があるか確認したんですが、一(弌)、二(弍)、三(弎*)、四(亖)まではありましたが、五以降の漢字には存在しないのです。

このままだと記事が終わってしまう大ピンチです。

ところが、この「漢数字 旧字 一覧」を検索している際、冒頭で述べたように、漢数字に関しては旧字よりもむしろ「大字(だいじ)」と呼ばれる表記が幅を利かせていることが分かりました。

漢数字の大字(だいじ)とは

大字(だいじ)とは、「漢字の一、二、三(これらを小字といいます)などの代りに用いられる壱、弐、参などの文字」のことです。

身近なのは、上記にあるお札、一万円札、二千円札の数字部分に書かれている文字「壱」「弐」ですね。

大字の漢字は、元の「一、二、三」などの小字は、線を加えただけで容易に他の漢数字に変えられるてしまう(※)ので、音読みが同じである「壱、弐、参」の大字を借りて漢数字の代わりにするようになったのです。

※「金一万円」⇒「-」追加で「金二万円」、「L」追加で「金七万円」、「|」追加で「金十万円」、「イ」追加で「金千万円」のような改ざんが簡単にできてしまう

なんと、重要な数字に大字を使用するのは、律令時代から行われてきたそうです。

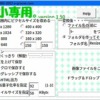

漢数字の大字の一覧

この大字の一覧表を見てください。

| 漢数字(小字) | 漢数字(大字) |

|---|---|

| 一 | 壱/壹 |

| 二 | 弐/貳 |

| 三 | 参/參 |

| 四 | 肆 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 陸 |

| 七 | 漆 |

| 八 | 捌 |

| 九 | 玖 |

| 十 | 拾 |

上記にあるように、「壱」は一万円札、「弐」は二千円札にありますので、すぐ確認できます!(二千円札は幻なので、すぐには見れませんね^^;)

「参」「伍」などは、お香典やお祝いの際に、袋の裏に書き込む欄がある場合に書くことがあります。

「金参千円」「金伍千円」、お祝いなら「金参万円」「金伍万円」などですね。

四、六~九に当たる「肆」「陸」「漆」「捌」「玖」は、お目にかかったことはないですねエー!

「捌」に関しては、次の記事の中に登場します。

⇒ てへんに○で構成される漢字一覧を一挙公開!クイズ形式で出題するよ

ちゃんと「大字」のことに触れてますね。

「拾」に関しては、昔のお札に登場していたようです。

この「五拾円札」は、1951年(昭和26年)に百円紙幣と十円紙幣の中間券種として発行されたそうです。

なお、漢字源には、上記の大字「壱」~「拾」の説明の中に、『証文や契約書で、改竄や誤解を避けるために「○」の代りに書くことがある』(○には一~十が入る)との説明があったことを述べておきます。

先程、「重要な数字に大字を使用するのは、律令時代から行われてきた」と述べました。

東大寺の正倉院に残る天平時代の文献には「大宝律令」に則って、一から万まで大字が使われているそうです。

上記の一覧では、一から十までしか大字を載せなかったので、最後に「百」、「千」、「万」の大字を示します。

| 漢数字(小字) | 漢数字(大字) |

|---|---|

| 百 | 陌、佰 |

| 千 | 阡、仟 |

| 万 | 萬 |

この大字の中では、「萬」は割と見かける漢字ですが、「陌、佰」と「阡、仟」はあまり見ない漢字ですねえ。

大字(だいじ)を使うシーン

上記で紹介した大字、古い漢数字と思われがちですが、現在でも活躍しているシーンがあります。

そのシーンとは、主に以下の2つのシーンです。

- 領収書など改ざんを防ぐ

- 法律で定められているとき

領収書など改ざんを防ぐ

前章で述べましたが、大字は画数が多く複雑な漢字であるため、領収書等の改竄(かいざん)を防ぐのに有効です。

前章で示しましたが、「金一万円」と書くと、簡単に「二万円」、「金七万円」、「金十万円」、極端な場合は「金千万円」などと書き換えられてしまいます。

これを、「金壱萬圓」と表記すれば、他の漢数字に書き換えどころか、何もしようがないことがわかると思います。

法律で定められているとき

たとえば、戸籍法施行規則第31条(参考参照)では「年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。」と定められています。

また、商業登記規則第四十八条2項(参考参照)には、『金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。』と出ています。

このように、法律で定められている場合は、大字を用いなければなりません。

ただし、上記にあるように、大字のうち指定があるのは、「壱、弐、参、拾」の4文字のみです。

その他の大字については、必須ではないのです。

これは、日本の法令で定められているのは、「壱、弐、参、拾のみ」である所から来ているのです。

※「雑談の部屋」の最新記事のため次の記事はないので、トップの記事を挙げておきます。

※「雑談の部屋」の一つ前の記事です。

最後に

漢数字の旧字一覧を作成しようと考えましたが、漢数字には旧字が存在しないため、急遽、実用的なものとして、大字の一覧をご紹介しました。

大字とは、金額や公的な文書において、数字の改ざんを防ぐために用いられる特別な漢数字です。

たとえば、「一」は「壱」、「二」は「弐」、「三」は「参」と表記されます。また、「六」は「陸」、「十」は「拾」、「万」は「萬」など、一般的な漢数字とは異なる形が用いられます。

現在でも銀行の小切手や領収書などで使用されており、特に重要な金額の表記に適しています。

大字を知っておくことで、公的な文書を読む際や、古い資料に触れる際に役立つでしょう。

本記事では、主要な大字の一覧をご紹介し、その特徴や使われる場面についてお伝えいたしました。

参考

上級漢和辞典 漢字源(第六版)学研

大字(数字)|ウィキペディア

戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)

商業登記規則第四十八条2項|2019年10月1日施行分

※「雑談の部屋」の記事はすごい大所帯です!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません