「風」の部首は何か?「几」「虫」ではありませんが何が正解でしょう

漢字の成り立ちや部首について考えることは、日本語の奥深さを知る上で興味深いテーマの一つです。

特に、日常的に使う漢字ほど、当たり前のように見えて実は意外なルールが隠されていることがあります。

例えば「風」という漢字の部首について考えたことはあるでしょうか?

多くの人が「几」や「虫」を候補に挙げますが、実はどちらも正解ではありません。

では、一体何が正しい部首なのでしょうか?

そもそも漢字の部首とは何を基準に決められるのでしょう?

見た目だけで判断してしまうと、思わぬ落とし穴にはまることもあります。

この記事では、「風」の部首について詳しく紹介し、その答えにたどり着くためのヒントを探っていきます。

あなたの漢字の知識を試すつもりで、ぜひ一緒に考えてみてください。

「風」の部首は何か?

「風」という漢字の部首を考えたとき、多くの人が「几」や「虫」といった部分を思い浮かべるかもしれません。

しかし、実際にはどちらも部首ではありません。

正しい答えは、「風」そのものが部首である、ということです。

部首とは、漢字を分類する際の基準となる部分であり、多くの場合、意味や形に基づいて決められます。

「風」は帆をはためかすようにゆれ動く「かぜ」を表します。

「風」は生命を生み出す原動力であり、万物を広く覆って影響力を与える気という考え方をしています。

そして、風が発動すると、下界の物を万遍なく覆う大気の流れをイメージします。

これを部首として、「風」を含む漢字や、風の状態や名称(「颱(たい)」・「颯(さつ)」)に関する漢字が集められています。

甲骨文字では「大鳥」の形をした象形文字で、大鳥の翼のはばたきから風を連想したようです。

このように、部首は単なる形だけではなく、その漢字の由来や意味とも深く関わっているのです。

何で「風」の部首は「風」なのか

この章では、「風」について、細かく見ていきます。

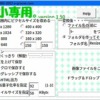

「風」の基本情報

始めに「風」の基本情報をみてください。

| 画数 | 9画 |

| 音読み | フウ、フ |

| 音読み | かぜ |

| 主な意味 | ①かぜ。揺れ動く空気の流れ ②かぜが吹く ③かぜのたより。うわさ ④揺れる世の中の動き ⑤姿や人柄から発して人心を動かすモノ ⑥そこはかとなく漂う趣。景色 ⑦ゆかしい趣。上品な遊び ⑧大気の動き、気温・気圧などの急変によっておこる病気 ⑨ショックによって気のふれる病気 ⑩歌声。民謡ふうの歌。転じて、お国ぶり。ある地方の習わし ⑪動物が発情する。さかりがつく |

| 日本語だけの意味 | ふり。習慣。ふるまい。「ふり」は「振り」とも書く |

いやあ、凄いたくさんの意味があるんですね。

自然現象の風の他に、「うわさ」や「世の中の動き」、「姿や人柄から発して人心を動かすモノ」、「そこはかとなく漂う趣。景色」、果ては「病気」や「さかりがつく」まで幅広いですな。

それぞれの意味に関わる言葉にどんなものがあるか見ておきましょう。

| ① | 清風(せいふう)清らかな風。爽やかな風 風土(ふうど)その土地特有の気候・地味など |

| ③ | 風説(ふうせつ)世間の噂。とりざた 風聞(ふうぶん)うわさ。とりざた |

| ④ | 風潮(ふうちょう)時代の移り変わりによって生ずる世の中の傾向 |

| ⑤ | 風姿(ふうし)姿。かたち。みなり。風采 風格(ふうかく)風貌・態度・原稿などに表れた品格。ひとがら |

| ⑥ | 風光(ふうこう)景色。ながめ。風景 |

| ⑦ | 風雅(ふうが)みやびたこと。俗でないこと。 |

| ⑧ | 風疾(ふうしつ)⇒中風(ちゅうぶう)。半身の不随、脳出血後に残る麻痺状態 |

| ⑩ | 国風(こくふう)その国特有の風俗・習慣 風俗(ふうぞく)生活上のさまざまなならわし。しきたり。風習 |

ここに出てきた言葉は、日常、よく見かけるモノが多いですね。

それだけ、「風」という漢字に出会う機会が多いということになりますね。

日本語の意味では、次の言葉がありました。

- 人の振り:他人の行動。「人の振り見て我が振り直せ」なんて諺があります。

- 振りの客:紹介や予約なしで、飲食店にふらりと来る客で、お店から見れば「一見(いちげん)さん」のこと

「人の振り」は、ここで挙げた諺が有名で、恐らく、ご存知ない方はいらっしゃらないのでは……。

「振りの客」の方は、多分、「フリーの客」と勘違いなさっている方が多いでしょう。

実は、「紹介もなく、ふらりと訪れる客」を指す言葉だったんですよ!

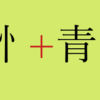

「風」の成り立ち

「風」という漢字、上述したように『甲骨文字では「大鳥」の形をした象形文字』です。

殷代に、「広く覆いかぶさる大鳥の翼のはばたきから風を連想した」んですって!

この文字が、篆文では「風」という字体に変わりました。

風=「凡:広く覆う」+「虫(むし・生物)」

「凡(ボン・ハン)」は船の帆の形で、「風」を連想させます。

そして、帆は張り広げることで風を受けるものですが、形態的に見ると枠の内部いっぱいに広げた形から次の2つのイメージがあります。

- 平らな面を覆う

- 万遍なく覆う

このイメージを以て、「全体を広く覆う」イメージを表す記号になります。

ここから、「風」は「広く覆いかぶさって生物に影響を与えるもの」を示しているのです。

そして、上述した「万物を広く覆って影響力を与える気という考え方」から、次のような意味へ展開したのです。

- 人体を刺激し病気をもたらす

- 病気

- 発情する

- 影響を与える(感化する)

- 影響されて形成される教えやならわし

※漢字に注目して部首の記事を書いたのは「情」がありました。

⇒ 「空」の部首は何か知ってる?実は「うかんむり」ではありませんよ

⇒ 情の部首の意味とは?同時に情の読み方から意味・成立ちまでを総特集

「風」の漢字一覧

「風」部の常用漢字・人名用漢字及びその他の漢字の一覧を画数別に見ておきましょう。

| 9画 | 風(常用漢字) |

| 12画 | 颪(その他の漢字・国字) |

| 14画 | 颯(人名用漢字) 颱(その他の漢字) |

| 17画 | 颶(その他の漢字) |

| 20画 | 飄(その他の漢字) 飃(その他の漢字) |

| 21画 | 飆(その他の漢字) |

凡例)環境依存文字は除いています

今回、題材とした「風」を含めて、8つの漢字がありました。

実は、もっとたくさんの漢字がある(参考記事参照)んですが、ほとんどの漢字が「環境依存文字」なんです。

この中で「颯」は、「立偏に風」という記事を書いています。

「飄」「飃」「飆」「颱」ついては、次の記事の中で紹介していますね。

⇒ 「つむじかぜ」を漢字で書くと?基本から全ての難読表記までをご紹介

それぞれの漢字の音訓読みの主な意味を挙げておきます。

| 漢字 | 音読み | 訓読み | 主な意味 |

|---|---|---|---|

| 風 | フウ、フ | かぜ | 上記参照 |

| 颪 | - | おろし | おろし。山や丘から吹きおろす風 |

| 颯 | サツ、ソウ | はやて | はやて。さっと吹く風。疾風 |

| 颱 | タイ | たいふう | 台風(たいふう) |

| 颶 | グ | つむじかぜ | つむじかぜ。海上に起こる暴風雨 |

| 飄 | ヒョウ | つむじかぜ | つむじかぜ。吹きあげる激しい風 |

| 飃 | ヒョウ | つむじかぜ | つむじかぜ。吹きあげる激しい風 |

| 飆 | ヒョウ | つむじかぜ | つむじかぜ。吹きあげる激しい風 |

ここに出てきた漢字の意味は、「風」を除いて、皆、自然現象の風を表しています。

下の4つは皆、「つむじかぜ」の意味ですね。

最後に

「風」の部首について考えると、多くの人が「几」や「虫」を挙げますが、実は正しい部首は「風」そのものです。

「風」は象形文字に由来し、元々は風が吹く様子を表す絵から成り立っています。

そのため、部首としても「風」が採用されており、風に関係する漢字(例:颱、飄、颯など)にも同じ部首が使われています。

部首を見極めるには、形だけでなく漢字の成り立ちや意味を考慮することが重要です。

今回の「風」の例のように、直感に頼るだけでは誤解してしまうこともあります。

漢字の構造を深く理解することで、より正確な知識を身につけることができるでしょう。

参考

部首:風部(かぜ)の漢字

上級漢和辞典 漢字源 第6版 学研

広辞苑第6版

※思えば、「漢字の旧字」の記事も増えてきたようです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません