部首「れんが」とは何か?その意味からどんな形・由来までを総特集

日本語の漢字には、それぞれの成り立ちや意味を担う「部首」という重要な要素があります。

その中でも、「れんが」という部首を聞いたことがありますか?

部首「れんが」は、形を示されれば「これがそうなのか」と誰でも知っているものですが、名前や由来、意味については余り知られていないと思います。

「れんが」とは一体どんな部首なのか?なぜこの名前がついたのか?どんな漢字に使われているのか?

今回の記事では、「れんが」という部首にスポットを当て、その意味や形の特徴、そして成り立ちの背景に迫っていきます。

知れば知るほど奥深い漢字の世界。

どうか最後まで、ご一緒にご覧になってください。

部首「れんが」とは

最初に部首「れんが」をご覧になってください。

灬

これが部首「れんが」です。

これをみれば、「これがそうだったのか」と、皆さんご存知の形だと思います。

普段は漢字をみても、部首の名前までは覚えようとはしないですからね。

この部首は、「れんが」の他にも、「れっか」「れんか」「よつてん」「よってん」という呼び名があります。

「れんか」「連歌」は「連火」、「れっか」は「列火」と書きます。

「灬」部には「灬」を含む漢字や、「火」の状態・作用に関する漢字が集められています。

実は、この「灬」、火の変形なんです。

「火」が「脚(あし)」になると、この形になるのです!

ですから、本来は、「火」と同一の部首なんですが、形が異なるため、漢字源では別部首としています。

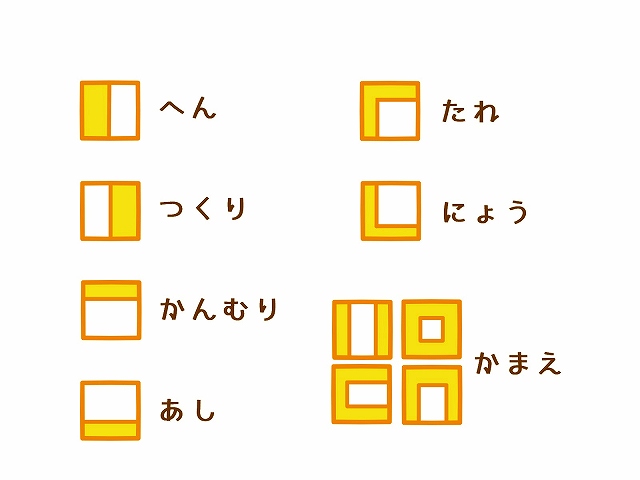

漢字の部首は、次の7種類に分類されます。

ご覧のように、位置する場所によって、へん(偏)、つくり(旁)、かんむり(冠)、あし(脚)、たれ(垂)、にょう(繞)、かまえ(構)と呼ばれるのです。

「れんが」の由来

「れんが」は上述したように、火が脚にあるスタイルで、炎が地面に広がる様子を表しているとされます。

篆分の「火」の形が次第に崩れていき、隷文で「れんが」の形に近づき、現代の形になっていく流れは、次のサイトに出ています。

ただ、この記事でも言っているように、「篆文の成立年代がはっきりわからず、この流れは推定にすぎない」そうです。

白川フォントで「熊」を入力して、篆文の「熊」を検索しました。

「れんが」を含む漢字、例えば「熱」「燃」「然」などは、いずれも火や熱、変化を示す意味を内包しています。

「れんが」は単なる形の部品ではなく、漢字全体の意味に深く関わっているのです。

※部首で書いた記事は次の通りです。

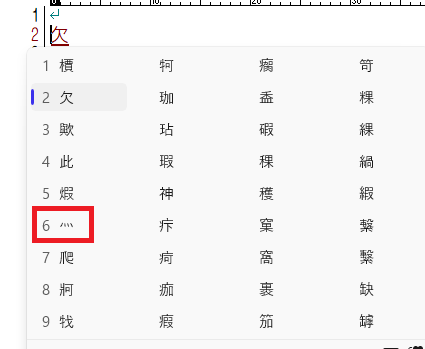

部首「れんが」の漢字一覧

部首「れんが」の漢字を一覧にしました。

| 漢字 | 画 数 | 常用/人名用/1/2 | 音読み | 訓読み |

|---|---|---|---|---|

| 点 | 9画 | 常用 | テン | つけ・る、とぼ・る、とも・る、たてる |

| 為 | 9画 | 常用 | イ | ため、す・る、な・す、つく・、おさ・める |

| 烈 | 10画 | 常用 | レツ | はげ・しい |

| 烏 | 10画 | 人名用 | ウ、オ | からす、くろ・い、いずく・んぞ、なん・ぞ |

| 烹 | 11画 | 1 | ホウ | に・る |

| 烋 | 11画 | 2 | キュウ、コウ | さいわ・い |

| 烝 | 11画 | 2 | ジョウ、ショウ | む・す、すす・める、もろもろ、まつり |

| 然 | 12画 | 常用 | ゼン、ネン | も・える、しか・り |

| 無 | 12画 | 常用 | ム、ブ | な・い、なみ・する |

| 焦 | 12画 | 常用 | ショウ | こげ・る、あせ・る、じ・らす |

| 煮 | 12画 | 常用 | シャ | に・る |

| 焉 | 12画 | 2 | エン | いずく・んぞ、ここ・に、これ |

| 照 | 13画 | 常用 | ショウ | て・る |

| 煎 | 13画 | 常用 | セン | い・る、に・る |

| 熊 | 14画 | 常用 | ユウ | くま |

| 煦 | 14画 | 2 | ク | あたた・める、めぐ・む |

| 熱 | 15画 | 常用 | ネツ | あつ・い、ほて・る、いき・る、ほとぼり |

| 熟 | 15画 | 常用 | ジュク | う・れる、に・る、こな・す、な・れる、こな・れる、つらつら、つくづく |

| 熙 | 15画 | 人名用 | キ | ひか・る、ひろ・い、よろ・こぶ、たの・しむ、やわ・らぐ、ああ |

| 煕 | 15画 | 2 | キ | ひか・る、ひろ・い、よろ・こぶ、たの・しむ、やわ・らぐ、ああ |

| 燕 | 16画 | 人名用 | エン | つばめ、さかもり、くつろぐ |

| 熬 | 16画 | 2 | ゴウ | いる |

| 熈 | 16画 | 2 | キ | ひか・る、ひろ・い、よろ・こぶ、たの・しむ、やわ・らぐ、ああ |

| 熹 | 17画 | 2 | キ | あぶ・る、さか・ん、よろこ・ぶ |

常用漢字、人名用漢字、JIS第一水準、第二水準までの漢字です。

今回、環境依存文字は、上記の範囲に入っていても除いています。

次に、これらの漢字の字源を挙げます。

| 漢字 | 字源 |

|---|---|

| 点 | 一つの場所に定着した(くっついて離れない)黒いしみ |

| 為 | 自然の物に人工を加えて姿や性質を別の物に変えることを暗示 |

| 烈 | 火が燃えて炎が四方に分散する情景 |

| 烏 | 鳥の目を表す「一」を省いた図形 |

| 烹 | 火で煮て、湯気が上下に通い、芯まで通ること |

| 烋 | 外からかばって暖めること |

| 烝 | 火気が高い所へ上がること |

| 然 | モノを燃やして柔らかくすることを示す |

| 無 | 舞い踊って隠れて見えないものを求める状況 |

| 焦 | 小鳥を火であぶって焼く情景 |

| 煮 | 火を燃やして熱を集中させる状況 |

| 焉 | エンという鳥を描いた字 |

| 照 | 火の光で明るく照らす情景 |

| 煎 | 火の熱を平均して揃え、むらなく通して熱する状況 |

| 熊 | 火のように勢いがあり力強い動物、クマを暗示させる図形 |

| 煦 | 中に包んで暖めること |

| 熱 | 火が燃えるときに出る気(熱気)を暗示させる図形 |

| 熟 | 火をむらなく良く通して煮る状況 |

| 熙 | 火の光が上がって丸く広がる状況 |

| 煕 | 熙の異体字 |

| 燕 | ツバメの全形を描いた図形。下部は二つに分かれた尾の形で火ではない |

| 熬 | 遠慮会釈もなく強い火でいりつけること |

| 熈 | 熙の異体字 |

| 熹 | ふうふうと立ち上る熱気で煮炊きすること |

この部首の常用漢字は12ありました。

いずれも、皆さんのなじみの深い漢字が多いでしょう。

字源を見ていくと、「点」「為」「烏」「無」「焉」の5つが、直接、火とはかかわりのない漢字ですね。

ただ、「烏」は意味の中に「中国では、太陽の中に三本足のカラスがいるという伝説があった」そうで、「火」と関わりがありそうです。

「熊」は人関係ないだろうと思ったのですが、「火のように勢いがあり力強い動物」とは恐れ入りました。

「れんが」の出し方

この部首「れんが」ですが、パソコン・スマホ・テプラで出せるのでしょうか。

結論から申しますと、パソコンとスマホではだせますが、テプラ(TEPRA PRO SR300)では出せないようです。

パソコン及びスマホについて、その出し方を紹介します。

「れんが」の出し方(パソコン)

パソコンでは文字変換かUnicode入力、IMEパッドによる手書き入力の3つの方法が使えます。

文字変換

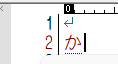

「か」を入力します。

変換キーを何度も押します。次の画面になるまで押してください。

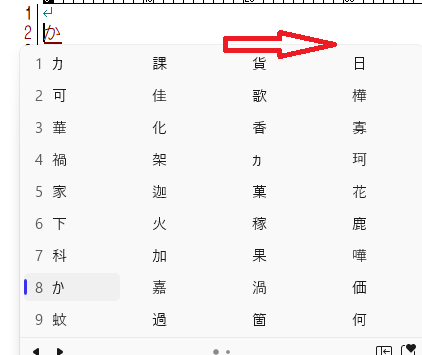

「→」キーを「単漢字」が出るまで押します。次に、単漢字をクリックします。

「→」キーを「灬」が出るまで押します。「灬」を見つけたらクリックします。

「灬」が入力できました。

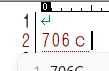

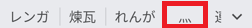

Unicode入力

日本語で「706C」と入力します。

F5キーを押します。候補が出るので、「れんが」を選択します。

「灬」が入力できました。

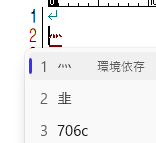

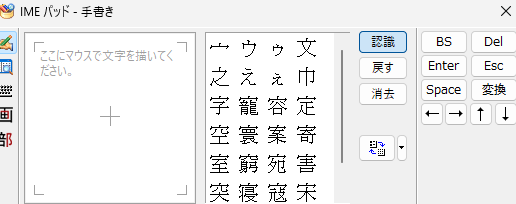

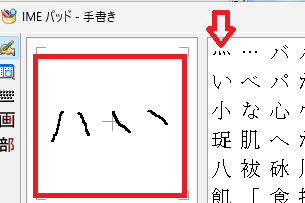

IMEパッドによる手書き入力

入力する先を用意します。60爺は「秀丸」ですが、メモ帳でも何でも構いません。

IMEパッドを出しましょう。

出し方をご存知ない方は、こちらの記事を参照ください。

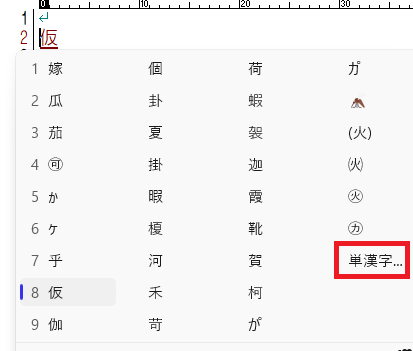

マウスを使って「れんが」(赤枠)を書きます。候補の中に「れんが」が出ます(赤矢印)のでクリックします。

「灬」が入力できました。

パソコンではUnicodeを知っていれば、それが一番早いのですが、覚えていられないので、手書き入力がいいかと思います。

文字変換は、候補が多くて「灬」を探すのが大変なので…・・・。

「れんが」の出し方(スマホ)

今度は、スマホでの「れんが」の出し方です。

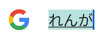

「れんが」と入力します。

androidのスマホであれば、変換候補に「灬」が表れると思います。タップします。

パソコンよりも簡単に「灬」を出せました。

パソコンでは、「か」を入れて変換キーを押してから、物凄いたくさんの変換候補が出ましたが、スマホでは「れんが」入力ですぐに「灬}を見つけることが出来ました。

最後に

「れんが」という変わった部首は「れんが」という形です。

この形をみれば、「これがそうだったのか」と誰もがうなずく部首ですよね。

これが、火の変形である部首だとは知ってビックリ、思いもよらぬものではなかったでしょうか?

今回は、この「れんが」について、なぜこの名前がついたのか?どんな漢字に使われているのかを紹介しました。

※思えば、「漢字の旧字」の記事も増えてきたようです。

参考

上級漢和辞典 漢字源

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません