将棋新人王戦とは?その歴史とシステム・優勝及び出場記録・賞金について

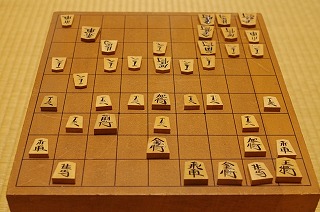

将棋新人王戦は、若手棋士がその才能を示す重要な棋戦のひとつです。

1970年に創設されて以来、多くの実力者がこの舞台で活躍し、後のタイトル戦線での飛躍につなげてきました。

特に、藤井聡太八冠をはじめ、歴代のタイトルホルダーの中にも新人王戦の優勝経験を持つ棋士は多く、将来のトップ棋士を占う大会ともいえます。

この棋戦には年齢や段位の制限があり、若手の中でも限られた条件を満たした棋士のみが出場できます。

トーナメント形式で進行し、激しい戦いの末に優勝者が決定。優勝者には賞金が授与され、栄誉ある「新人王」の称号が与えられます。

本記事では、新人王戦の歴史や大会のシステム、過去の優勝者や出場記録、賞金額について詳しく紹介し、その魅力を紐解いていきます。

どうか最後までご覧になってください。

新人王戦とは

新人王戦(しんじんおうせん)は、主催が「しんぶん赤旗」の将棋の棋戦です。この棋戦は、日本将棋連盟公式戦です。

日本将棋連盟の棋戦概要を見ると、参加定員・資格は次のようになっています。

- 26歳以下(10月1日現在)

- 六段以下(タイトル戦経験者は除く)

- 成績選抜の女流枠(ただし、26歳以下)4名

- 赤旗名人戦優勝者(赤旗名人)

- 前期三段リーグ成績上位者

三段リーグの成績上位者の人数は、新人王戦定員40名から上記 1.~4. の人数を引いた員数が参加します。

決勝は三番勝負で、例年10月から11月にかけて行われます。

新人王が後にタイトルホルダーやA級棋士などの強豪になったケースは多く、若手プロ棋士の登龍門であるとされています。

※新人王戦は、棋戦のうち、「年齢別棋士・下位棋士選抜棋戦」に当たります。

新人王戦の歴史

その歴史を見ていくと、いくつか大きな変更がなされています。文章で見るとわかりにくい部分もあるので表にしてみました。

| 年 | 期 | 定員 | 参加資格 | 棋戦名 |

|---|---|---|---|---|

| 2005以前 | 36以前 | なし | ・タイトル保持者を除く30歳以下かつ六段以下の棋士 ・女流棋士3名(成績選抜による) ・奨励会三段6名 ・アマチュア1名(赤旗名人) | 新人王戦 |

| 2006 | 37 | 42 | 棋士26歳以下 | 新人王戦U-26 |

| 2008 | 39 | ↓ | ↓ | 新人王戦 |

| 2009 | 40 | 40 | ・タイトル経験者を除く26歳以下かつ六段以下の棋士 ・女流棋士4名(成績選抜による) ・前期三段リーグ成績上位者 ・アマチュア1名(赤旗名人) | ↓ |

上記の通り、第37期(2006年度)より参加資格が大幅に変更されました。

定員が42名に固定され、プロの参加が30歳以下から26歳以下に引き下げられまたのです。

このため、奨励会三段の出場枠が実質的に大きく広がったのです。そして、棋戦名が単なる「新人王戦」から「新人王戦 U-26」に改称されています。

第40期(2008年度)に、定員が最大40名に変更されました。奨励会三段の出場人数は棋士の参加人数以下の決まりもありますので、棋士の参加が17名に届かない場合は、40名を割ることがあります。

新人王戦の方式

方式

トーナメント形式で勝者を決めます。

棋士は基本的に2回戦からの登場です。棋士の参加者数によっては、女流棋士や奨励会員の一部も2回戦からの参加となります。

決勝は三番勝負で行います。

シード

シードも用意されます。前期ベスト4以上で参加資格のある者は2回戦からの参加となります。

よく考えると、棋士は2回戦からの登場ですので、棋士にとっては何のこっちゃの規定ですね。

持ち時間他

持ち時間は全ての対局で各3時間です。

このため、1回戦を戦う出場者は、5連勝で決勝にたどり着きます。優勝するには7勝が必要になるわけですね。

2回戦からの出場者が優勝するには、4連勝プラス2勝の6勝が必要です。

2018年は、あの藤井聡七段が優勝しましたね。

記念対局

非公式戦

新人王戦優勝者とタイトル保持者が記念対局を行いますが、この対局は非公式戦です。

成績は通算記録などに算出されません(第36期までは公式戦でした)。

本体局は、振り駒を行わず新人王が先手となります。

但し、1999年の藤井猛、2005年の渡辺明は新人王戦の途中に竜王位に襲位していたため、特例として振り駒が行われました。

対戦成績

| 期 | 対戦成績 |

|---|---|

| 36期以前 | 新人王の12勝24敗 |

| 37期以降 | 新人王の4勝9敗 |

奨励会三段の既定追加

第44期新人王戦で奨励会三段の都成竜馬が優勝しました。この優勝で、次の規定が新設されました。

新人王戦で奨励会三段が優勝した場合、「進行中の三段リーグ終了時に次点がつく」(但し、この次点2つのみで四段昇段はできません)。

記録と賞金

新人王戦の優勝及び出場に関する記録です。

優勝記録

| 記録名 | 数字 | 達成者 |

|---|---|---|

| 最長連覇 | 2連覇 | 丸山忠久、藤井猛、増田康宏 |

| 最多優勝回数 | 3回 | 森安秀光、森内俊之、藤井猛 |

| 最年少優勝 | 16歳2ヶ月 | 藤井聡太(第49期) |

| 最年少卒業 | 同上 | 同上 |

出場記録

| 出場記録 | 回数 | 達成者 |

|---|---|---|

| 最多出場記(36期以前) | 17 | 宮田利男、中井広恵 |

| 最多出場記(37期以後) | 9 | 澤田真吾、佐々木勇気 |

賞金

正式には公開されておりません。

以下のページを見ると、優勝賞金は 200万円と書いてあります。

最後に

将棋新人王戦は、若手棋士の登竜門として1970年に創設された歴史ある棋戦です。

出場資格には年齢や段位の制限があり、プロ入りしたばかりの若手棋士や有望な奨励会員が競い合います。

トーナメント形式で行われ、優勝者には賞金と「新人王」の称号が授与されます。

これまで多くの実力者がこの大会を通じて成長し、後にタイトル戦線で活躍する姿が見られました。

特に藤井聡太八冠をはじめとする歴代のスター棋士も、新人王戦を経て飛躍しています。

本記事では、新人王戦の歴史やシステム、優勝者・出場記録、賞金額について紹介しました。

この棋戦を知ることで、若手棋士の成長過程や将棋界の未来をより深く理解する手助けになるでしょう。

今後の新人王戦にも注目し、新たなスターの誕生を楽しみにしましょう。

■気づけば「将棋」の記事も増えてきました

参考文献

Wiki新人王戦 (将棋)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません